PREMESSA

Perché questo titolo?

Il vespro rappresentava quell’ora del giorno, il tramonto, in cui venivano recitati i canti sacri. Così, noi, vorremmo ammantare i nostri “racconti” di un’aura antica, emulando Omero il quale, chiamando a testimone le Muse, mai ebbe a intonare stonate prose. Noi, a nostra volta, scrutati dalle Muse che non lasciano impuniti gli spergiuri, scriveremo di fatti veri, che avranno il loro posto tra la cronaca, la storia e il mito; episodi tratti non solo, ma anche, da confidenze sibilate in un orecchio da cittadini che, per timidezza, pudicizia, paura, non intendono renderle pubbliche, quanto meno, non per propria bocca. Noi ci prefiggiamo di dare voce al muto, esser l’orecchio del sordo, l’occhio per il cieco. Non potremo, di conseguenza, fornire le prove, non sempre, di quanto ci verrà sussurrato all’orecchio dai testimoni renitenti. Tuttavia, di volta in volta, valuteremo discrezionalemente, l’attendibilità dei nostri interlocutori, attuando una privata indagine, sia sull’oggetto del racconto che sul curriculum vitae dell’interlocutore. Nessuno, per esempio, osò mettere in dubbio quanto affermato dall’abate Amico, quando egli, raccogliendo le indiscrezioni di un nobiluomo di Erice sposato ad una Moncada di Adrano, raccontò, in una sua opera letteraria, del rinvenimento nel feudo del potente amico, dello scheletro di un gigante. Quando l’abate, mise per iscritto nel suo trattato, che egli era in possesso di un dente del gigante, donatogli dall’amico – dente che nessuno mai vide -, forse che qualcuno osò mettere in dubbio la veridicità di quanto il prelato affermava? Tale era l’autorevolezza dell’abate e di colui che gli aveva fatto le su dette confidenze.

UN CORREDO FUNEBRE DEL IV MILLENNIO a. C.

Grotta Pellegriti.

Aveva dodici anni, il signor Michelangelo Pellegriti, quando nel 1955, scivolò lungo lo stretto cunicolo di una grotta ubicata in contrada Pulica. Era una di quelle grotte che a centinaia si trovano nelle nostre contrade, risultato finale dello scorrimento lavico che, durante le molteplici eruzioni avvenute nel corso della formazione del vulcano, iniziata mezzo milione di anni fa, serpentineamente procedeva in direzione del Simeto, riuscendo talvolta, a deviare perfino il corso del fiume. Michelangelo tentava di riprendere il prezioso Cirnieco del padre, che inseguendo un coniglio, non aveva più fatto ritorno in superficie. L’affetto nutrito nei confronti del cane, compagno di giochi per il ragazzo, di caccia per il padre, spinse quest’ultimo, commosso dalle insistenze del figliuolo, a mandare il piccolo speologo alla ricerca del cane. Approntata una torcia con stracci rinvenuti sul luogo, avvolti alla cima di una ferla, come un rinato Prometeo, allargato lo stretto cunicolo quanto bastava per permettere al corpo del ragazzo di scivolarvi dentro, coraggiosamente si inoltrava per il buio corridoio. Il buio fitto gli attanagliava il cuore, ma voleva essere degno figlio del padre bersagliere.

Salvatore Pellegriti era stato decorato con la croce di ferro. Per Michelangelo, che emulava il padre in ogni forma possibile e che amava di un amore filiale non comune, un suo elogio valeva più di ogni medaglia. Dopo aver percorso lo stretto cunicolo per qualche metro, con stupore, il piccolo si ritrovava in una ampia sala che oggi, a distanza di oltre sessant’anni, egli valuta essere stata dell’ampiezza di circa quaranta metri quadri. Incredulo, si stropicciava gli occhi; quindi ritornava immediatamente dal padre, poiché fremeva di raccontargli dell’avventura vissuta: intorno all’ampia camera erano disposti una serie infinita di oggetti funerari che il bambino, genericamente definiva giare. Il padre, uomo di ampia cultura, comprese che ci si trovava di fronte al ritrovamento di qualcosa che non aveva precedenti, qualcosa che avrebbe fatto scrivere una pagina importante della storia adranita. Mentre egli rimaneva a far da guardia all’ingresso a cui una Musa li aveva condotti, inviava il figlio alla ricerca degli amici e dei conoscenti con i quali condivideva la passione per l’archeologia e per la storia adranita. In un batter di ciglia, un gruppetto di uomini giunse sul luogo.

Erano il compianto e mai sufficientemente lodato, prof. Saro Franco, uno dei fondatori del museo archeologico cittadino e futuro direttore dello stesso; il maestro Carmelo Cozzo oggi più che novantenne, il quale, da noi interrogato, ha confermato per filo e per segno, quanto affermato dal signor Pellegriti; gli scomparsi prof. Piscione e il fotografo signor Milazzo, quest’ultimo possessore di una cinepresa con la quale si intendeva riprendere l’eccezionale rinvenimento; oltre, ovviamente, agli scopritori del sito. Si allargò il cunicolo in modo che vi potessero entrare gli adulti e fu, per tutti, come entrare in una dimensione che non apparteneva più al mondo reale: gli Avi, i miti, quel mondo preistorico, tornavano a vivere; quel mondo pregno di essenzialità e semplicità in cui la spiritualità trovava il proprio humus, prendeva corpo, gli scopritori ne facevano parte. Gli oggetti, che successivamente datati con l’ausilio del radiocarbonio venivano fatti risalire al IV millennio a. C., erano di una bellezza straordinaria: la ceramica era dipinta con ocra rossa e sfumature di grigio, alcuni contenevano motivi decorativi, molti altri erano, però, di fattura grezza. Tuttavia gli acuti osservatori si meravigliarono dell’assenza, nella stanza, del corpo del defunto, o di quello che ne sarebbe dovuto rimanere dopo quei lunghi millenni trascorsi. Infatti, adattando i loro canoni culturali al caso, si aspettavano di trovarlo nel bel mezzo della stanza, deposto sopra un ben adornato letto di duro basalto. Dopo essersi scrutati l’un l’altro con sguardo interrogativo, il felice intuito di uno di loro, lo indusse a raschiare il terreno al centro della stanza – come prima affermato, l’arredo funebre era disposto lungo le pareti della grotta, lasciando il centro di essa libero da ogni oggetto-. Eliminate le superficiali scorie cadute dal soffitto, ci si accorse che il terriccio era in quel luogo, diverso da quello circostante: molto più fine di grana, come se fosse stato setacciato. Si asportarono alcuni centimetri di quella terra ed ecco, apparve un anomalo strato di argilla cruda compatta, disposta come se si fosse voluta creare una superficie piana; si potevano perfino leggere le impronte digitali del manipolatore di quello strato. Venne asportato anche quello strato di argilla e, meraviglia delle meraviglie, uno scheletro intatto si adagiava su un ulteriore strato di argilla disposta in modo da isolare il corpo del defunto dal terreno naturale.

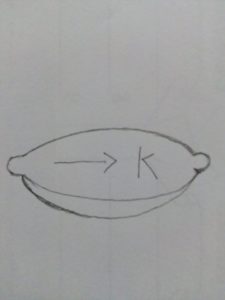

Erano il compianto e mai sufficientemente lodato, prof. Saro Franco, uno dei fondatori del museo archeologico cittadino e futuro direttore dello stesso; il maestro Carmelo Cozzo oggi più che novantenne, il quale, da noi interrogato, ha confermato per filo e per segno, quanto affermato dal signor Pellegriti; gli scomparsi prof. Piscione e il fotografo signor Milazzo, quest’ultimo possessore di una cinepresa con la quale si intendeva riprendere l’eccezionale rinvenimento; oltre, ovviamente, agli scopritori del sito. Si allargò il cunicolo in modo che vi potessero entrare gli adulti e fu, per tutti, come entrare in una dimensione che non apparteneva più al mondo reale: gli Avi, i miti, quel mondo preistorico, tornavano a vivere; quel mondo pregno di essenzialità e semplicità in cui la spiritualità trovava il proprio humus, prendeva corpo, gli scopritori ne facevano parte. Gli oggetti, che successivamente datati con l’ausilio del radiocarbonio venivano fatti risalire al IV millennio a. C., erano di una bellezza straordinaria: la ceramica era dipinta con ocra rossa e sfumature di grigio, alcuni contenevano motivi decorativi, molti altri erano, però, di fattura grezza. Tuttavia gli acuti osservatori si meravigliarono dell’assenza, nella stanza, del corpo del defunto, o di quello che ne sarebbe dovuto rimanere dopo quei lunghi millenni trascorsi. Infatti, adattando i loro canoni culturali al caso, si aspettavano di trovarlo nel bel mezzo della stanza, deposto sopra un ben adornato letto di duro basalto. Dopo essersi scrutati l’un l’altro con sguardo interrogativo, il felice intuito di uno di loro, lo indusse a raschiare il terreno al centro della stanza – come prima affermato, l’arredo funebre era disposto lungo le pareti della grotta, lasciando il centro di essa libero da ogni oggetto-. Eliminate le superficiali scorie cadute dal soffitto, ci si accorse che il terriccio era in quel luogo, diverso da quello circostante: molto più fine di grana, come se fosse stato setacciato. Si asportarono alcuni centimetri di quella terra ed ecco, apparve un anomalo strato di argilla cruda compatta, disposta come se si fosse voluta creare una superficie piana; si potevano perfino leggere le impronte digitali del manipolatore di quello strato. Venne asportato anche quello strato di argilla e, meraviglia delle meraviglie, uno scheletro intatto si adagiava su un ulteriore strato di argilla disposta in modo da isolare il corpo del defunto dal terreno naturale.  Colpì la lunghezza dello scheletro. Esso, misurato dai ricercatori, fornì l’irreale lunghezza di due metri e tre centimetri. Al collo dello scheletro una collana di denti di animale lo rendeva principesco; in un lato, di fianco allo scheletro, era stata deposta una enorme ascia di pietra; nel lato opposto, dei raschiatoi in selce taglienti come rasoi. L’ascia di pietra era stata scanalata al centro, in modo che ivi potesse scorrere la corda o il budello essiccato, che sarebbe servita a far aderire l’arma al suo manico di legno, di cui non era rimasta traccia. Va notato che l’ascia era stata lavorata in modo che avesse, da un lato il taglio e dall’altro la forma a martello. Applicando la disciplina della comparazione, essa ci riconduce alle asce martello ritrovate anche in nord Europa. Si tentò dunque di portare lo scheletro fuori dalla grotta per ricomporlo e, utilizzando la cinepresa, sfruttando la luce solare, fare una ottima ripresa del reperto. Ma accadde l’imprevedibile: lo scheletro, a contatto con l’atmosfera, si polverizzò. Il fanciullo, oggi uomo, nel narrarci gli eventi, non sa dire se si fece in tempo a filmare lo scheletro. Sarà nostra cura andare, confidando nell’aiuto delle Muse, che numerose popolarono la valle del Simeto, valle che a tuttora porta il loro nome, alla ricerca degli eredi del noto fotografo adranita, per reperire, se non il filmato, ulteriori informazioni sul caso del rinvenimento. Dei reperti ritrovati, molti sono esposti nel nostro museo, altri, però, secondo i ricordi del signor Pellegriti, mancano all’appello, potrebbero trovarsi nel museo di Siracusa, come la celeberrima stele del Mendolito e il prezioso efebo. Uno in particolare, fra gli oggetti mancanti, descritto dettagliatamente dal signor Pellegriti, suscita il nostro interesse. Egli descrive il ritrovamento di una pietra che si trovava nei pressi della grotta, a qualche centinaio di metri, tutti i reperti vennero, in seguito, rimossi dal loro luogo originario per essere trasportati al museo ed essere esposti in una teca che porta il nome dello scopritore. Notai che Michelangelo, nel descrivermi la pietra, spalancò gli occhi, rivivendo quegli attimi. Così la descrive: Era questa, una pietra lavorata, di forma ovale, leggermente concava nella faccia superiore, convessa in quella inferiore, ai lati era stata modellata in modo tale che fosse resa possibile la presa della stessa, cioè erano state ricavate delle sporgenza che fungevano da manici. Ma ciò che sarebbe, per lo scrivente, degno di particolare attenzione, al fine di interpretare la weltanshauung dei prischi Sicani, consisterebbe nel simbolismo – o scrittura– che era stata incisa nella faccia superiore del manufatto, opportunamente levigata: una freccia che puntava a destra, indicando, o avendo come bersaglio, un segno che riproduceva la cappa (K).

Colpì la lunghezza dello scheletro. Esso, misurato dai ricercatori, fornì l’irreale lunghezza di due metri e tre centimetri. Al collo dello scheletro una collana di denti di animale lo rendeva principesco; in un lato, di fianco allo scheletro, era stata deposta una enorme ascia di pietra; nel lato opposto, dei raschiatoi in selce taglienti come rasoi. L’ascia di pietra era stata scanalata al centro, in modo che ivi potesse scorrere la corda o il budello essiccato, che sarebbe servita a far aderire l’arma al suo manico di legno, di cui non era rimasta traccia. Va notato che l’ascia era stata lavorata in modo che avesse, da un lato il taglio e dall’altro la forma a martello. Applicando la disciplina della comparazione, essa ci riconduce alle asce martello ritrovate anche in nord Europa. Si tentò dunque di portare lo scheletro fuori dalla grotta per ricomporlo e, utilizzando la cinepresa, sfruttando la luce solare, fare una ottima ripresa del reperto. Ma accadde l’imprevedibile: lo scheletro, a contatto con l’atmosfera, si polverizzò. Il fanciullo, oggi uomo, nel narrarci gli eventi, non sa dire se si fece in tempo a filmare lo scheletro. Sarà nostra cura andare, confidando nell’aiuto delle Muse, che numerose popolarono la valle del Simeto, valle che a tuttora porta il loro nome, alla ricerca degli eredi del noto fotografo adranita, per reperire, se non il filmato, ulteriori informazioni sul caso del rinvenimento. Dei reperti ritrovati, molti sono esposti nel nostro museo, altri, però, secondo i ricordi del signor Pellegriti, mancano all’appello, potrebbero trovarsi nel museo di Siracusa, come la celeberrima stele del Mendolito e il prezioso efebo. Uno in particolare, fra gli oggetti mancanti, descritto dettagliatamente dal signor Pellegriti, suscita il nostro interesse. Egli descrive il ritrovamento di una pietra che si trovava nei pressi della grotta, a qualche centinaio di metri, tutti i reperti vennero, in seguito, rimossi dal loro luogo originario per essere trasportati al museo ed essere esposti in una teca che porta il nome dello scopritore. Notai che Michelangelo, nel descrivermi la pietra, spalancò gli occhi, rivivendo quegli attimi. Così la descrive: Era questa, una pietra lavorata, di forma ovale, leggermente concava nella faccia superiore, convessa in quella inferiore, ai lati era stata modellata in modo tale che fosse resa possibile la presa della stessa, cioè erano state ricavate delle sporgenza che fungevano da manici. Ma ciò che sarebbe, per lo scrivente, degno di particolare attenzione, al fine di interpretare la weltanshauung dei prischi Sicani, consisterebbe nel simbolismo – o scrittura– che era stata incisa nella faccia superiore del manufatto, opportunamente levigata: una freccia che puntava a destra, indicando, o avendo come bersaglio, un segno che riproduceva la cappa (K).

LA LINGUA DEI SICANI.

L’ampio patrimonio semantico rinvenibile nel territorio adranita, come affermato in numerose nostre pubblicazioni, ripropone la tesi nordica della lingua sicana, riconducibile ad un unico popolo primordiale che, costretto ad abbandonare la terra d’origine, si era disperso per i quattro angoli del mondo, ciò a motivo delle mutate condizioni climatiche sopraggiunte in patria, come sostiene, — tesi da noi condivisa- nei suoi poderosi studi Baal Gangadahar Tilak, studi consegnati alla stampa col titolo: “La dimora artica nei Veda” . Il simbolismo inciso nella pietra Pellegriti, ci fornisce l’occasione di aggiungere un ulteriore tassello al grande mosaico che attesta l’origine nord europea della lingua sicana e del popolo che la parlava. Poiché i reperti ritrovati nella grotta si collocano nel IV millennio a. C., crediamo opportuno fare una comparazione tra questi segni e le lingue ideografiche coeve, quali la sumerica, l’egiziana ecc. Riteniamo, infatti, che nel IV millennio a. C., i popoli emigrati dal nord, a causa delle subentrate invivibili condizioni climatiche, non avessero ancora del tutto compiuta la separazione linguistica e culturale che li aveva accomunati prima che avvenisse la loro dispersione. Avendo fatto riferimento al patrimonio semantico riconducibile a quello del nord Europa, presente nel territorio adranita, particolarmente evidente nel teonimo Adrano, non possiamo fare passare sotto silenzio l’affinità spirituale che trapela tra il simbolismo adottato dai Sicani e quello runico adottato dai popoli Indogermanici.

LE RUNE

Odino, il dio scandinavo, appellato ‘furioso‘ (Odhr), fu l’inventore delle rune, il primo druida. Non ci soffermeremo, in questa sede, avendo già trattato l’argomento altrove, sulle affinità esistenti tra il dio scandinavo e quello sicano, appellati entrambi con l’aggettivo furioso, per concentrare le nostre attenzioni sulle rune. Diremo poche, essenziali cose sul loro significato, rimandando i lettori interessati, all’articolo: ‘Senone di Mene: i druidi in Sicilia‘. Cesare sosteneva che per i Druidi era sacrilegio mettere per iscritto le loro conoscenze. Sarebbe lecito pensare che essi in Sicilia, dove assumevano il titolo di Odhr-An-eitan (adraniti), ovvero di coloro che evocano il furore dell’Avo, adattando le loro mansioni al governo delle forze ultrafisiche manifeste in loco, utilizzassero le rune per esprimere l’ineffabile. Il simbolismo runico in Adrano lo si ritrova frequentemente impresso nei pesetti da telaio. Questi si ritrovano come corredo funebre, in ‘tutte‘ le sepolture dell’epoca, è lecito pensare che essi, a prescindere dai segni runici loro impressi, quali croci, cerchi ecc. rappresentassero di per sé, un simbolismo collegato con le Norne, le divinità nordiche deputate a tessere il destino degli uomini sulla terra, destino che trovava il proprio compimento nella morte. Tornando, adesso alla pietra ritrovata dal nostro Michelangelo, essa, a memoria dell’ormai uomo, signor Pellegriti, aveva incisa, nella sua faccia superiore, una freccia che, se abbiamo ben interpretato, corrisponde alla runa che ha suono Tyr e che simboleggia il guerriero spirituale. Questa freccia, sembra che indicasse, ovvero colpisse una K che possiamo immaginare esserne stato l’obbiettivo prefissato. Se il piccolo Michelangelo avesse scambiato per una K il simbolo runico, molto simile alla K, denominato ass (vedi foto), simbolo che non fa parte dell’alfabeto italiano, poiché questa runa viene associata a Dio, sarebbe oltremodo suggestivo dare, al simbolismo inciso nella pietra, la seguente chiave di lettura: il guerriero spirituale compie il proprio destino (o missione terrena) diventando Dio, ovvero unendosi al divino. La missione per la quale il guerriero spirituale si era incarnato (i Druidi credevano nella metempsicosi) era stata, dunque, felicemente portata a termine, ‘era stata centrata’. Il concetto contenuto nella formula “divenire Dio” , che oggi potrebbe suonare blasfemo, era un normalissimo modo di dire, per esempio, fra gli Ittiti per riferirsi al decesso del proprio Avo. Un re ittita, si legge in una tavoletta di argilla, volendo indicare il momento della sua ascesa al trono affermava: “Dopo che mio padre divenne dio (morì), io ne presi il posto (sul trono)”.

Naturalmente le nostre ricerche continueranno nella direzione che la freccia sembra, invitarci a seguire.

Ad majora.